造成魏国在后来一败涂地的最大原因便是人才的流失,而这些人在日后为他国高官时,都不小地“坑”了祖国一把。首当其冲的便是著名军事家吴起了,吴起是魏文侯在位时最为倚重的将军,他曾是魏国攻占秦西河之地的最大功臣,也是魏武卒的灵魂人物,魏武侯在位后也任用吴起进行变法。但魏武侯御人无道,猜忌逼走了吴起,而在之后也遭到了报应,“及吴起相悼王,南并蛮越,遂有洞庭、苍梧”,周安王二十一年(前381),变强的楚军与赵国联军大败魏军。

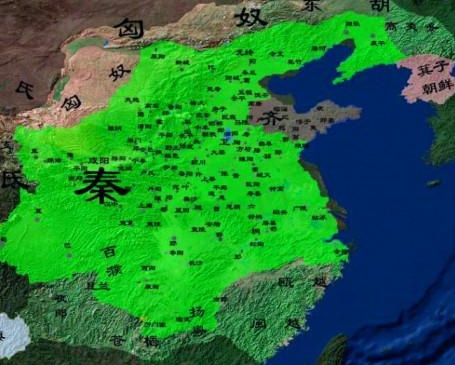

而魏惠王时期放跑的人才就更多了,孙膑两度击败庞涓,尤其是马陵之战后,魏国实力严重受到削弱,从头号强国沦为二流强国,而魏国称霸中原百余年的局面一去不复返。魏惠王第二个放跑的便是家喻户晓的商鞅,直接给魏国树立了一个无法超越的强敌,在商鞅的带领下,秦国逐渐强大,并一次次挑战邻居魏国,终于在秦孝公二十一年(前341),“卫鞅伏甲士而袭虏魏公子卬,因攻其军,尽破之以归秦”,魏惠王被迫割让河西部分土地求和。而魏惠王还错过了日后仅凭两瓣薄唇就能搅动天下的张仪,张仪也是对付魏国最狠的,在魏国为相也不过是想要“欲令魏先事秦而诸侯效之”,施展强秦而弱诸侯的连横策略,魏国在人才的不断流失中越来越弱,与强秦形成鲜明对比。

三、朝秦暮楚,树敌甚多

魏文侯之后,魏文侯和魏惠王的对外政策都不太行,甚至把魏王推向了风口浪尖。在赵魏韩三晋乱战中,魏国的霸权不断受到曾经的盟友挑战,这也给了秦、齐发展的机会,尤其是在流亡三十年的秦献公回到秦国后,用从魏国那里学来的变法知识进行改革后,对魏国发起挑战,分别在秦献公十九年(前366)秦军在洛阴打败韩、魏军队;秦献公二十一年(前364),与魏战于石门,大败魏军。而齐国也不满魏国的压制,以以大国的身份,拉拢、胁制周围的一些中小国家,结成与魏国作对的集团,对魏国的霸业发起竞争。

西方的秦国日益强大,魏惠王不得不采取防守政策,为了避免腹背受敌,魏惠王还积极寻找同盟,调整同秦国的关系,拉拢赵、韩再次组成三晋同盟。通过逢泽之会,魏惠王明面上延续了霸权,但这不过是商鞅认为此时的秦国不敌魏国,用“尊王”的方法来麻痹魏惠王。很显然魏惠王特别喜欢这种“面子工程”,居然前后进行了四次“称王群聊”,逢泽之会,得罪了韩国齐国;徐州相王,算是扯下周天子最后的“颜面”,也是一次对各路诸侯的冲击,“徐州一会,实当时诸侯称王之初步,战国惊人一大事”,同时引起了秦、楚等传统大国的敌意;秦、魏、韩三国相王,魏惠王和韩宣王被迫给秦惠文王驾车牵马;五国相王,魏国再次引来秦、齐两国的敌视。