甲午战争中国为什么要陪2亿白银?这2亿白银的价格是怎么定的?接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。说到甲午战争其实作为

(廉颇)

所以,军事上,不到“最后的存亡关口”,楚国的“老大”地位,可以认为是虚的。

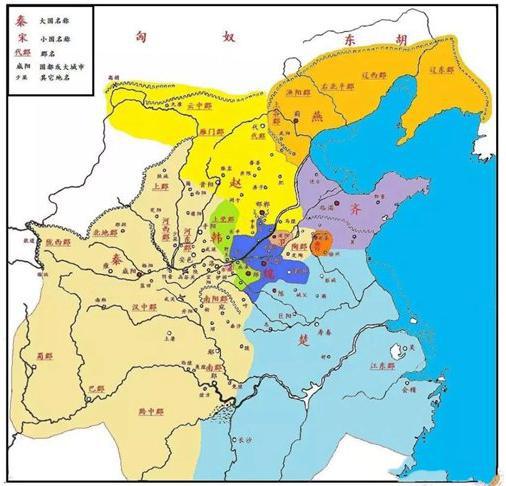

论打仗,尤其“硬碰硬”打仗,战力最强的,是胡服骑射、长期抗击北方游牧民族、多慷慨悲歌之士的赵国。以武立国的秦,在之前与赵的多次不同规模交战中,负多胜少。

但赵国综合国力较弱,不如楚、齐、秦。

地缘上,秦楚接壤,秦齐相隔最远,秦赵虽不接壤,但各自势力的“延伸”,已呈“对头”之势。

从秦国角度看,跟楚国交战,规模小了,不解决问题,规模大了,如果不能“短平快”,就算没别家趁火打劫,单纯地耗,也是耗不起的。

以武立国、以武定国、意图以武力得天下的“强秦”,在“近交远攻”总体战略下,要想赢得未来的主动,军事行动就更该采取“战略决战”的态势和尺度,效果而论,当选择强的对手……这样,就有了两个“战略决战”的对手选项——齐国、赵国。

二者择一,一旦战胜,“大势”必然巨变。

于是,就有了长平之战。

此战过后,最能打的赵国“折翼”,遥远的燕国、齐国,受到震慑,相当长时期没有“后顾之忧”的强秦,更可以放心大胆宰割近邻的韩、魏,也更有底气向老大楚国呲牙、示威。如此,“近交远攻”收获丰厚,合纵抗秦更添艰险,后世贤达笔下的“赂秦”,也就形成了相对的“稳态”……不敢说,没有长平之战的胜利,就没有后来的“大一统”;但基本可以肯定,那个“最后胜利”,会来得晚很多,也艰难很多。

(四)几乎不存在“偶然”的战役及结果

如前述,秦国在当时,可以选择与之进行“战略决战”的,有个“或然”的对手——齐国、赵国。

但这是“理论上”。

实操中,只要稍稍清楚形势,就不难做出这道选择题。

答案肯定是——赵国。

赵国比齐国能打,战胜赵国,会震慑齐国;反之,则未必!

赵国相对距离还是近些,而且具有选择更近的“非地”交战的可能,“技术”层面,容易铺排。

赵国综合国力不如齐国,也不如秦国,真要“焦灼”起来,秦国耗得起!

打齐国,理论上,很大可能性,赵国会援助,那就等于一打二,胜算就没法说了;而打赵国,只要地理上“选址”得当,齐国援助的可能性,会大大降低。

所有这些,都“历史必然”地“注定”,这场“战略决战”的对手,更应该、必然是、只能是——赵国。

后世史学、军事、政治的方家大师和关注者、爱好者们,很大一部分曾经认为,长平之战,从爆发,到过程,到结果,都存在“偶然”因素。但只要结合当时“大势”和战争的局部“小气候”,多想想、细想想,就会发现,所有那些偶然,都差不多是必然。对此,笔者在有关“大秦”的著述过程中,曾很用心研究过。

选择“战略决战”并选择赵国为对手,前面都已述及。